年々高まっている、公務員需要。コロナ禍による不景気が続く中、安定のイメージが持たれる公務員を目指している方も増えてきています。しかし、公務員試験の倍率は高く、しっかりと事前対策をしておかなければ合格に結びつきません。

本記事では、元公務員の筆者が公務員試験の対策について詳しく解説します。現在、公務員を目指している大学生、社会人の方におすすめの勉強法も併せて紹介します。

ぜひ、参考にしてください。

公務員試験の対策はいつからがベスト?

遅くとも希望する試験の1年前には公務員試験の勉強を始めておいた方が良いでしょう。

しかし、勉強が捗るかどうか、勉強内容の理解力には個人差があります。

そのため、数ヶ月前からの勉強で合格してしまう方もいれば、2年以上勉強しなければ難しい方もいます。

勉強に対しての理解力は自身が一番良くわかっているはずなので、まずは自分に必要な期間を設定して、公務員試験の勉強を始めましょう。

大学生の公務員試験対策

まずは、大学生の公務員試験対策について解説します。

大学2年または3年から始めるのがベスト

大学生の場合、大学2年次または3年次から勉強を始めるのがベストです。

4年次になるとゼミや卒業論文、並行して企業を志望する方は就職試験に追われます。

また、筆者は理系出身ですが、3年次になると希望する研究室に配属されたり、ゼミに出席したりするため、公務員試験の勉強になかなか時間が割けません。

そのため、理系の方で公務員を目指している場合は、2年次からの勉強をおすすめします。

大学の公務員講座を活用するのも一つの手

大学生協で公務員講座がおこなわれている場合、活用するのも一つの手です。

コースによって費用は異なりますが、模擬試験に加え、論文添削や面接対策にも対応しています。

特に、独学の勉強に慣れていない方、独学に向いていないと自覚している方などは公務員講座の活用をおすすめします。

社会人の公務員試験対策

次に、社会人の公務員試験対策について解説します。

遅くても1年前から始めるのがベスト

社会人の場合、遅くても希望する試験の約1年前から勉強を始めるのがベストです。

現在、勤めている会社で毎日帰宅が遅い環境にある場合は、公務員試験の勉強時間を確保するためになるべく定時で帰宅するよう努めてください。

定時で帰宅できない環境の場合、勤務先を変更するか、希望する公務員試験を1年先に延ばすことも検討してください。

ベストな労働環境は、希望する自治体の会計年度任用職員(以前の名称は臨時職員)になることです。

自治体での働き方のイメージを先に知れるだけでなく、会計年度任用職員の場合は基本的に残業なく帰宅できるため、勉強時間を捻出できます。

現在の勤務先に未練がなく、何がなんでも公務員になりたいという方は、転職も視野に入れて考えることをおすすめします。

仕事終わりに公務員予備校を活用するのも一つの手

勤務先近くに公務員予備校がある場合、活用するのも一つの手です。

教養試験や専門試験などコースによって費用は異なりますが、毎日の中に勉強する習慣をつけることができます。

また、公務員予備校に通うという定時後のスケジュールを設けることにより、定時後の誘いを断りやすくなったり、残業を避けたりすることにも期待が持てます。

帰宅後はどうしても趣味に時間を使ってしまったり、体を休めることを優先してしまう方などは公務員予備校の活用をおすすめします。

公務員試験の勉強時間

では、公務員試験の勉強時間はどれくらいがベストなのでしょうか。

必要な勉強時間には個人差がある

結論からいうと、必要な勉強時間には個人差があるため、ベストな勉強時間はありません。

いくら勉強しても理解できない方もいますし、一度参考書を読むだけで理解できる方もいるからです。

また、小中高、大学とさまざまな勉強をどのようにおこなってきたかによっても異なります。

基本的には大きく2つ、塾に通って勉強してきた方、独学で勉強してきた方に分かれます。

また、塾に通っていた方の中でも課題にかける時間は人によって異なり、独学の場合も同様です。

十数年間、勉強してきた自身の特徴は自身が一番よくわかっているはずです。

そのため、必要な勉強時間は自分で設定し、進めていくことをおすすめします。

効率の良い勉強を進めよう

どのような方にも言えるのが、効率の良い勉強を進めてほしいということです。

自分ができていない分野を意識して、重点的にその分野の勉強を進めましょう。

また、絶対に理解が不可能な分野の場合、その分野を捨てるのもありです。

ただし、公務員試験に占める割合の多い科目は無視しないほうが得策です。

特に、得点率の高い判断推理や空間把握。この2分野は徹底的に勉強してください。

実際、筆者は数学が苦手であったため、数学の勉強は一切しませんでした。

公務員試験に占める数学の割合は低いため、マークシート式の試験では全てCを塗り潰したレベルです。

筆者が数学を適当にマークしても合格できたのは、判断推理や空間把握で得点を稼げたからだと思っています。

筆者はこれで合格しましたので、参考にしてください。

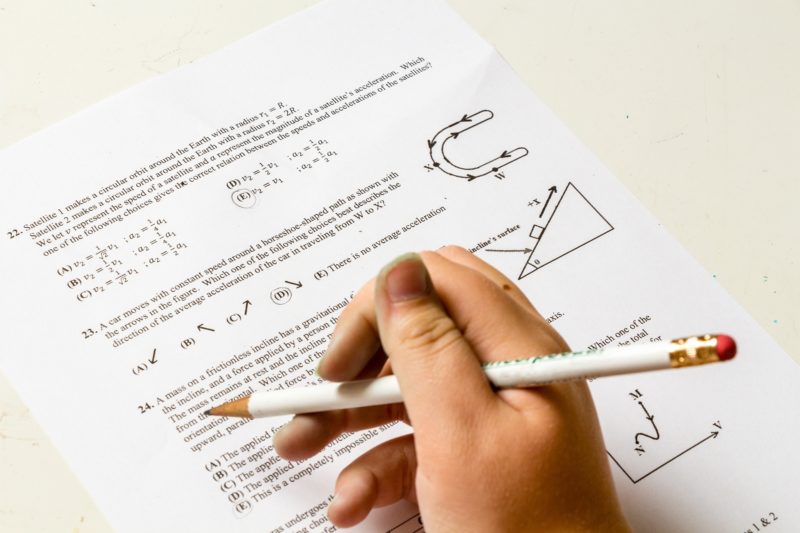

公務員試験の勉強のポイント

最後に、公務員試験対策における勉強のポイントを3つ紹介します。

勉強する習慣をつける

まずは、勉強する習慣をつけましょう。

大学の講義や仕事を終えて帰宅し、21時から23時までの2時間を公務員試験の勉強に割くと決めたり、決まった時間に公務員講座や予備校に向かったりして、勉強を日常に組み込むことが大切です。

志望する自治体の試験内容を把握しておく

また、公務員試験対策に必要なのが、志望する自治体の試験内容です。

専門科目の勉強を一生懸命おこなったのに、いざ志望する自治体を調べると専門科目が必要なかったり、全く異なる傾向の試験をおこなっていたりする場合があります。

せっかく勉強したのに…と肩を落としてしまわないように、事前情報をきちんと入手して、目的に合った勉強を進めましょう。

解法を理解した問題は2度解かない

筆者が勉強をおこなう上で最も大切にしているのが、解法を理解した問題は2度解かないということです。

一度解けた問題は、2度目も間違いなく解けます。

そのため、解ける問題に割く時間は、無駄以外の何物でもありません。

勉強が効率的でない方によく見られるのが、何度も何度も過去問を解いたり、解けるはずの問題に時間を割いたりしていることです。

解ける問題に時間を割くくらいなら、解ける問題を一つでも増やすために時間を使った方がよっぽど有意義です。

模擬試験を受けた場合、解けた問題と解けなかった問題をきちんと把握しておきましょう。

解けなかった問題が解けるようになったら、その問題は再度解かないということを心がけてください。

その問題に割く時間は、新たな問題に回すようにしましょう。

まとめ

今回紹介したように、公務員試験の対策にはいつからがベストなのか、最適な勉強時間はどれくらいなのか、という問いに明確な答えはありません。

勉強の進捗具合や理解力には個人差があるため、自身に適した期間を設けて適切な勉強をおこなうことが必要です。

また、勉強を日常に習慣づけることや、勉強の効率化、勉強する分野の必要・不必要を自身で選択することも必要です。自身が目指す公務員試験を明確にし、ゴールまでに必要な公務員対策をおこなってください。

【Twitter】公務員や公務員試験について知りたいことはこちらへ!

公務員や市役所の仕事などについて聞きたいことがありましたら、ツイッターのコメントやDMで教えてください!

質問箱も設置しています。

皆さんが求めているものを参考に、今後の記事を作っていきたいと思います。

また、ブログの記事を更新したときにはツイッターで発信していますので、良ければフォローしてお待ちください。

【他の記事】元公務員が教える公務員試験におすすめの参考書・問題集

過去問や教養科目、専門科目におすすめの参考書・問題集はこちらの記事でチェックしてください。

【他の記事】元公務員が教える公務員試験の小論文対策

面接に特化した記事、元公務員が教える公務員試験の小論文対策はこちらにまとめています。

未読の方はぜひ、こちらの記事も併せてお読みください。

【参考】公務員試験の勉強をするなら、予備校を活用するのも一つの手!

公務員試験予備校EYE

公務員試験予備校のEYEは、東京都内の3ヶ所(水道橋、池袋、渋谷)に校舎があり、創業29年目になる中小の公務員試験予備校です。

受験勉強が苦手で途中挫折しないか不安な大学生や社会人の受講生が大多数を占めるにもかかわらず、最新(2021年)の公務員試験合格実績でも、1次試験合格率:90.1%(256名/284名)、最終合格率:69.7%(198名/284名)という高い合格実績を出しています。

公務員試験の勉強に不安がある人は、まず個別の受講相談を受けてみても良いかもしれません。

伊藤塾

公務員試験過去問トレーニングシリーズを出版している伊藤塾では、実際に公務員試験対策講座を行っています。

国家公務員から地方公務員まで、それぞれにあったカリキュラムが組まれています。

また、75.8%(2022年4月時点)という高い合格・内定実績を誇っており、選ばれている理由の一つにもなっています。